ソーシャルイノベーション

Sponsored by 日本財団

日本財団が考える〈ソーシャルイノベーション〉とは、「よりよい社会のために、新しい仕組みを生み出し、変化を引き起こす、そのアイデアと実践」のこと。

〈ソーシャルイノベーション〉の実践を通じて、本当の意味での持続可能な「みんながみんなを支える社会」を実現しましょう。

記事一覧

- 日本一の“ふる里創生モデル”を―平井伸治 鳥取県知事、共同プロジェクトの推進に強い決意2016年11月11日

「日本一のボランティア先進県」を目指して本年度から始まった鳥取県と日本財団の共同プロジェクトの現状を総括し、今後の方向性を協議する顧問団会議が11月2日、米子市内のホテルで開催されました。

- 恋する灯台プロジェクト―航行の目標を恋愛の聖地へ2016年11月10日

日本財団と一般社団法人日本ロマンチスト協会(本部・長崎県雲仙市)は海上保安庁が定めた「灯台記念日」の11月1日、灯台の魅力を発信するために制作したショートフィルムの上映会を東京、神奈川、兵庫、長崎の1都3県で同時開催しました。

- 食物アレルギー、約6割が誤食により発症した経験あり2016年11月8日

食物アレルギーにより、特定の食べ物が食べられない子どもたちの数が近年、増加傾向にあります。このため日本財団とNPO法人アトピッ子地球ネットワークは10月29日、東京・赤坂の同財団ビルで、アレルギーに特化した事例検討会を開きました。

- パラスポーツを通じて障害者への理解を―「あすチャレ!Academy」開講へ2016年11月4日

2020年の東京パラリンピックを盛り上げるため、日本財団パラリンピックサポートセンター(略称パラサポ)は10月26日、東京・赤坂の日本財団ビルで記者会見を開き、障害者の講師によるコミュニケーションセミナー「あすチャレ!Academy」を開講すると発表しました。

- 「これも学習マンガだ!」-楽しさや分かりやすさを学びのきっかけに2016年11月1日

学びのきっかけになる学習マンガの選定を推進している日本財団は10月25日、東京都千代田区外神田の「アーツ千代田3331」で新たな50作品を選定・発表しました。この日はマンガ家の里中満智子選書委員長らが出席し、トークショーやディスカッションが行われました。

- 浅草で伝統芸能アピール、人形浄瑠璃文楽で初めての「お練り」2016年10月28日

日本を代表する古典芸能の一つ「文楽」の世界で初めての「お練り」が10月14日、東京都内屈指の観光地・浅草で行われました。伝統の魅力をアピールする「にっぽん文楽プロジェクト」(日本財団主催)の3度目の公演が、浅草寺境内の野外特設会場で開催されるのに先立つ催しです。

- 「もっと海に興味を」ポスターコンテストに2148作品が応募2016年10月25日

「地元の海をスター★にしよう。」をテーマに、海を題材としたポスターコンテスト「BLUE ACTION うみぽすグランプリ2016」の表彰式が10月16日、東京・赤坂の日本財団ビルで開かれました。郷土の海を町おこしにつなげていくことを目的に、全国から2,148作品の応募がありました。

- 「地域の安心安全は自分たちの手で」日本財団の青パト助成、申請は10月末まで2016年10月21日

全国で4万台以上が稼働する青色回転灯装備車(以下、青パト)は、地域防犯を支えるとともにコミュニティの再生にも貢献しています。自治体や警察と連携しつつ独自の青パト助成事業を行う、日本財団の袖山啓子さんと武藤正浩さんにお話をうかがいました。

- ソーシャル・イノベーションの創出環境―日本は45カ国中23位、1位は米国2016年10月18日

社会課題の新しい解決策として注目される「ソーシャル・イノベーション」の創出環境を世界45カ国で比較した結果、1位は米国、日本は23位―。英国・「エコノミスト」の調査部門であるエコノミスト・インテリジェンス・ユニット(EIU)が日本財団の協賛でまとめた調査でこんな結果が出ました。

- パラアスリートがロボットを操る「サイバスロン」第1回国際大会が開催2016年10月14日

最先端のロボット技術などを使った、高度な補助器具を身に付けたパラアスリートたちが、技術開発者とチームを組み、正確さと速さを競う「サイバスロン」第1回国際大会が10月8日、スイス・チューリッヒで開催されました。

- ホットスポット・パトロールのすすめ―青パトフォーラム2016開催2016年10月12日

自主防犯の青パト(青色回転灯装備車)活動に携わる人たちが10月1日午後、東京・赤坂に集まり「全国青パトフォーラム2016」を開きました。専門家の講演・指導の下、「犯罪が起こりやすい場所」を重点的に回るパトロール手法について学び、今後の活動に生かしていくことを確認し合いました。

- 2020年東京パラリンピックに向けて、アスリート奨学金制度を設立2016年10月7日

日本財団は10月3日、記者会見を開き、パラリンピックなど世界レベルで活躍するパラアスリートの育成を目指し、来年度から日本体育大学に給付型の奨学金制度を設立すると発表しました。次世代の若手選手を発掘し、東京パラリンピックを見すえて50人のパラアスリートの養成を目指します。

- ソーシャルイノベーションフォーラム閉幕―最優秀賞は海士町の高校を再生した岩本悠氏2016年10月5日

東京・港区の虎ノ門ヒルズフォーラムで開かれていた「日本財団ソーシャルイノベーションフォーラム2016」は9月30日、特別ソーシャルイノベーターの最優秀賞に岩本悠・学校魅力化プラットホーム共同代表を選出し、3日間の幕を閉じました。3日間の入場者は延べ約2,200人にのぼりました。

- チェルノブイリの教訓を福島に2016年10月4日

東日本大震災での福島第一原発事故を受けて始まった「放射線と健康についての福島国際専門家会議」の第5回会議が9月26、27の両日、子どもの甲状腺がんをテーマに福島市内のホテルで開催されました。事故発生から30年を経たチェルノブイリの教訓を、福島にどう生かすかがテーマ。

- 手話への理解、様々な演技で訴える―手話パフォーマンス甲子園が鳥取で開催2016年9月29日

全国に先駆けて「手話言語条例」を制定した鳥取県に高校生が集まり、手話を使いさまざまな演技を競う「手話パフォーマンス甲子園」が9月25日、同県倉吉市にある県立倉吉未来中心・大ホールで開かれました。予選のビデオ審査を通過した20チームが熱戦を展開、熊本聾学校(熊本県)が優勝しました。

- 障害者支援施設「Good Job! センター香芝」竣工式2016年9月28日

社会福祉法人わたぼうしの会が奈良県香芝市に建設を進めていた障害者支援施設「Good Job! センター香芝」の工事が終わり9月23日、無事完成を祝う竣工式が開かれました。異分野の人たちが障害のある人と協力し、もの・ことづくりの拠点の役割を目指しています。

- 「決意持って自殺者一人でも減らす」―自殺防止モデル構築へ、阿部守一長野県知事2016年9月20日

「いのち支える自殺対策」プロジェクトを進める日本財団と長野県は連携して自殺防止モデルの構築に取り組むことで合意、9月14日、長野県庁で協定書を締結しました。日本財団がこうした協定を締結するのは東京都江戸川区に次いで2件目。

- 「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために―担当者インタビュー2016年9月16日

自殺対策基本法が制定されてから10年、3万人を超えていた年間自殺者数はやや減少したものの、昨年も2万4千人が自ら命を絶っています。「日本財団いのち支える自殺対策プロジェクト」に取り組む日本財団ソーシャルイノベーション本部 国内事業開発チームの服部紗代さんにお話をうかがいました。

- 「ゴールボール」スマホアプリ登場―リオパラリンピックで女子代表も活躍2016年9月13日

パラリンピックの正式競技である「ゴールボール」のスマホ用ゲームアプリを日本財団パラリンピックサポートセンター(略称パラサポ)が初めて開発し、8月31日に記者発表しました。この競技は、視覚障害のある選手がアイシェードを付け、鈴の入ったボールを投げあい、得点を競うスポーツです。

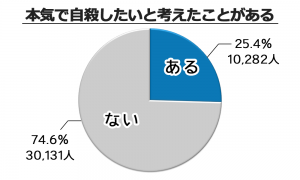

- 4人に1人が「自殺したい」―世界自殺予防デー、現実と向き合おう2016年9月10日

日本財団は7日、全国の20歳以上の男女4万人を対象とした、自殺に関する意識調査の結果を発表しました。本調査は同財団が展開する「いのち支える自殺対策プロジェクト」の一環として行われ、自殺念慮(自殺したい気持ち)と自殺未遂の実態を明らかにすることで自殺対策の必要性を周知し、自殺対策の推進に寄与することを目的としています。