課題「解決」型デモクラシーのガバナンス―政労使協議という実験―(後編) (2016/7/11 NIRA総合研究開発機構)

前編に続き、公益財団法人NIRAが2016年7月11日に発表したレポートの後編をお届けします。

参考記事: 課題「解決」型デモクラシーのガバナンス―政労使協議という実験―(前編)

コーポラティズムをめぐる2つのイメージ

そもそもヨーロッパのコーポラティズムも、順風満帆で21世紀を迎えたわけではない。コーポラティズムが広く注目されたのは1980年代であり、石油危機後の各国の経済的困難の中で、政労使が協調しつつ痛みを分かち合い、失業率やインフレの抑制に成功してソフト・ランディングを可能とした国々の存在が注目を浴びた。特にカッツェンシュタインは、コーポラティズムの成功例が小国に多いことに着目し、小国の持つ経済の開放性と政労使協調の関連を明らかにした(注1)。労使を政策形成に組み込む、ある意味では職能団体重視の「前近代的」手法が持つ斬新さが、政策当局者や学界の強い関心の的となったのである。

しかし1990年代に入ると、風向きが変わる。コーポラティズムはむしろ改革を阻害し、既得権益の隠れ蓑として使われているとして、批判のやり玉にあげられた。その背景には、グローバル化と規制緩和、福祉国家の改革、EU統合の進展をはじめとする新たな展開があった。グローバル化のもとで求められる迅速な改革に対して、合意を重視するコーポラティズム的諸機関は概して慎重であり、拒否することも珍しくなかったため、改革を阻害する元凶とさえ見なされた。また労使団体そのものも、加入率の低下により「包括的組織」としての地位を失っているにもかかわらず、コーポラティズムによって「特権的地位」を確保し、既得権益の維持に汲々としているとして批判された。

このように、コーポラティズムについては、「危機に対応して解決を提示する」という「救済者」イメージと、「必要な改革を阻害する」という「妨害者」イメージという、正反対の見方が存在する。では、真実はどこにあるのか。

ここで興味深い理論を提示したのがフィセルとヘメレイクの共著書である(注2)。労働経済学者であるフィセルと政治学者であるヘメレイクの共同作業の成果として刊行された同書は、いわゆるオランダモデルを国際的に有名ならしめた本として高い知名度を誇っているが、私見では、この本の理論的貢献として最も大きいのは、むしろコーポラティズムを「循環」・「展開」する存在として提示し、その政策イノベーションへの貢献の可能性を示すものとなっている部分である。しかもその理論的貢献は、この「救済者」と「妨害者」という2つのイメージの関係を示すものともなっている。具体的に見てみよう。

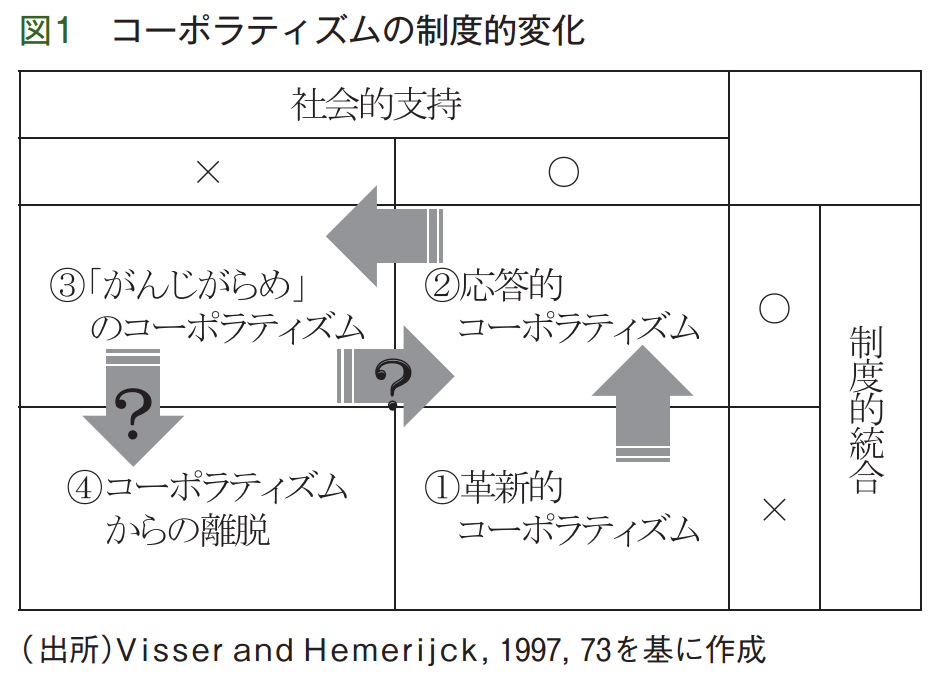

まず2人は、コーポラティズムについて、その「制度的統合institutional integration」と「社会的支持societalsupport」の有無によって4つに分類し、コーポラティズムの4つのバリエーションを提示する(図1を参照)。この4つの類型の間で、コーポラティズムが変遷するという。

ここで「制度的統合」とは、コーポラティズムが制度としてどれだけ当該の国に根づいているかを示す。コーポラティズムが法律によって定められることもあれば、労使中央間の慣行として根付いていることもあるが、いずれにせよ何らかの制度化が進んでいるのか否かが、この制度的統合の有無を分ける。

ここで「制度的統合」とは、コーポラティズムが制度としてどれだけ当該の国に根づいているかを示す。コーポラティズムが法律によって定められることもあれば、労使中央間の慣行として根付いていることもあるが、いずれにせよ何らかの制度化が進んでいるのか否かが、この制度的統合の有無を分ける。

次に「社会的支持」とは、当該コーポラティズムに対する社会アクターからの支持を示す。通常は労使団体が社会アクターの中心をなすが、労使団体のエリートに限らず、一般メンバーもここでは重要であり、コーポラティズムを通じて合意を得ることそのものに対する支持が社会にあるのかどうかが、この社会的支持の有無を決する。

この制度的統合と社会的支持の2つの基準により、コーポラティズムは2×2=4で4種類のパターンに分類することができる。

(1)革新的コーポラティズム

それでは、コーポラティズムがどのように始まるのか。ほぼすべてのコーポラティズムにおいて、出発点となるのが、右下の「革新的コーポラティズムinnovative corporatism」である。この段階では、コーポラティズムは制度的には未発達である一方、コーポラティズムという枠組みで合意を創ることへの社会的な支持があるため、制度的統合は×、社会的支持は○となる。

具体的には、次のような形で成立する。大戦直後の再建期、世界恐慌下の混乱期といった時代の転換期に、政府・労組・使用者団体という3者(労使のみ2者の場合もある)が協働して危機に対処しようという機運が高まる。そして初めて協議の枠組みを築き、合意を創り上げて実施していくのが、この革新的コーポラティズムの典型的パターンである。政労使が協調行動に踏み出すことで、政策当局者は労組や使用者団体といった民間団体を政策決定過程に包摂し、「公共空間の分有sharing public space」が実現する。

その意味で革新的コーポラティズムは、新しい政策パラダイムが生まれる、「パラダイム・チェンジ」を意味するのである。

(2)応答的コーポラティズム

革新的コーポラティズムが成功を収め、軌道に乗ると、次に「応答的コーポラティズムresponsive corporatism」の段階に入る。この段階に入ると、コーポラティズムは制度的に発達を遂げるばかりか、社会的に幅広く支持を受けるため、制度的統合と社会的支持は、いずれも○となる。

この応答的コーポラティズムは、いわばコーポラティズムの黄金期である。各アクターは相互の信頼に基づき、政策目標に関する幅広い合意を共有していることから、政策をめぐって党派的な対立が生じる可能性は低く、個別の利害を離れた、専門的知見を活かす政策形成が可能となる。労使などの団体は、政策形成に積極的に関与して経済的繁栄と社会的安定に寄与する。このような「共同の課題解決joint problem-solving」を可能とするコーポラティズムが存在することは、課題「解決」先進国をめざす国にとって、有効な意思決定を支える重要な基盤となる。「救済者」としてのコーポラティズムが出現するのも、まさにここにおいてである。

(3)「がんじがらめ」のコーポラティズム

しかし、頂点を極めたコーポラティズムにも、凋落の影が忍び寄る。次にしばしば起こることは、「がんじがらめのコーポラティズムimmobile corporatism」への移行である。ここでは制度としては残るものの、コーポラティズムそのものへの合意や支持に欠けるため、制度的統合は○、社会的支持は×となる。

そもそもコーポラティズム的な制度の存在は、それ自身が成功を保証するものではない。長期的な政策目標に関する各アクターの共通理解や、相互の信頼が不可欠である。応答的コーポラティズムが成立しても、世代交代や環境の変化、新しい課題の出現などを受け、次第に政労使の間の距離が増すことはしばしば生じる。特に労使団体はそれぞれ、コーポラティズム的制度に包摂されていることを逆手に取り、むしろそれを政治資源として活用し、合意形成を妨げることさえある。すなわち、政労使協議や労使を含む審議会などのコーポラティズム的諸制度において、全会一致が原則とされていることを利用し、「拒否権」をちらつかせる形で自らの要求の実現を図るのである。そして労使間の距離が拡大すればするほど、合意は困難となる。各アクターは相互に責任を回避し、相手方に責任をなすりつける行動に走り、かつての相互信頼は地に堕ちる。コーポラティズムは「共同決定の罠joint decision trap」に陥り、「非難回避blame avoidance」の政治が始まる。これが経済的・社会的なダメージをもたらすことは、想像に難くない。ここにおいて、「妨害者」としてのコーポラティズムが出現するのである。

(4)「コーポラティズムからの離脱」か「応答的コーポラティズム」への復帰か

このような「がんじがらめの」コーポラティズムにおいて、政府の側は、労使との協議を切断して自律的に行動し、コーポラティズムを捨て去るのか、それとも応答的コーポラティズムへの復帰を図るか、選択を迫られる。もし「切断」を選択したならば、それは「コーポラティズムからの離脱corporatist disengagement」を意味する。制度的統合、社会的支持のいずれも×となる。コーポラティズムの終焉である。

ただ、それが唯一の道ではない。労使の対立が膠着状態に陥っている場合であっても、政府の側の行動いかんによっては、事態が大きく好転することがある。政労使の新たな合意にこぎ着け、再び応答的コーポラティズムが成立することもあるのである。1982年のオランダにおけるワセナール合意はその典型とされる。

以上のフィセルとヘメレイクの議論から、コーポラティズムの持つ「救済者」と「妨害者」という「2つの顔」のそれぞれが、彼らの言う「応答的コーポラティズム」と「がんじがらめのコーポラティズム」に相当することも明快に理解できよう。課題「解決」に関して、コーポラティズムは万能ではないものの、コーポラティズムが常に改革を阻害するわけでもない。むしろそれは「使いよう」であって、改革を積極的に進めるための枠組みとして、有効な活用が可能であるといえる。

実際、フィセルとヘメレイクによる同書の刊行以降、コーポラティズムに対する再評価が進んでいる。近年では、ヨーロッパ各国でアドホックな危機対応・改革促進のために政労使協議を積極的に活用する傾向がみられる。「がんじがらめの」コーポラティズムに陥ることを防ぎつつ、「応答的」コーポラティズムのよい面を引き出していこう、という方策である。安倍内閣下の政労使協議も、このコーポラティズム再評価の延長線上で始まった可能性が高い。

日本への示唆

さてそれでは、ここまでの議論を踏まえ、日本の状況に示唆できることは何か。ヨーロッパの単なる模倣、形式的な後追いにとどまることなく、課題「解決」先進国を目指すためのガバナンスとして、学べることは何か。

第1は、政労使協議の場を、単なる賃上げ要請の場にとどめるのではなく、政府と「市民社会の知恵」の出会う場、革新的な政策アイディアの生み出される場として積極的に活用できないか、ということである。近年のヨーロッパの政労使協議では、雇用と賃金といった従来型のテーマに加えて、労働者のスキルアップ、ワーク・ライフ・バランスの支援、保育や介護の充実といった多様なテーマが扱われている。しかも労使の側から、現場の要求に即した提案が出され、政府の後押しで実現に向かうものも多い。たとえば日本では最近、保育施設の充実をめぐる議論が先鋭化しているが、本来は当事者であるはずの労使が一歩退いているように見える。「市民社会の知恵」を活かしながら、協働して先進的な課題「解決」の道を探るべきではないだろうか。またそこでは、従来の企業組合中心主義を超え、個別企業の利益をいったん離れて政策を構想・実現するためのガバナンスづくりが必要となるだろう。

第2は、労使に加え、多様な市民社会アクターに開かれた協議の回路を開くことである。やはり近年のヨーロッパでは、政労使にとどまらず、イシューごとに関連団体も加えたコーポラティズムが模索されている。労使に環境保護団体も加えたグリーン・コーポラティズム(green corporatism)などは、その一例である。たとえば消費者政策については消費者団体、保育政策については保育団体、外国人労働者をめぐっては当事者団体や支援団体などを組み込むことで、政府と労使、そして関連団体が知恵を絞る場があっていいのではないか。

第3は、政労使協議の輪を地域レベルでも活用していくことである。特に保育や女性・高齢者の就労支援の問題は、地域の実情に即した解決が必要である。少子高齢化の進展するなかで、労使や多様な地域団体の参加する、多層的なガバナンスの充実が必要ではないだろうか。

ロザンバロンが述べるように、デモクラシーが「実験場」であるとすれば、失敗を恐れず、多様なガバナンスの試みがあってよい。政労使協議を賃金引き上げの場として一方的に利用するのみならず、市民社会と国家とをつないで課題「解決」の糸口を探る実験場として積極的に活用できるのであれば、今後のさまざまな改革の発火点となる可能性を秘めている。そのためにも、政労使や他の政治社会アクターにおいて、相互の信頼、政策目標に関する大まかな合意を醸成することが必要である。翻ってそれが、より多くの人々の「参加」、そして「包摂」を可能とし、課題「解決」のための道筋を共有していくことにつながるのではないだろうか。

<著者>

水島治郎 千葉大学法政経学部教授

谷口将紀 NIRA総合研究開発機構理事/東京大学大学院法学政治学研究科教授

牛尾治朗 NIRA総合研究開発機構会長

<参考文献>

注1) Katzenstein, Peter J.(1985) Small States in World Markets: Industrial Policy in Europe, Ithaca: Cornell University Press.

注2)Visser, Jelle and Anton Hemerijck(1997)A Dutch Miracle: Job Growth, Welfare Reform and Corporatism in the Netherlands, Amsterdam: Amsterdam University Press.

- 関連記事

- 本気になれば誰だって変革は起こせる!著書に込めた本当の想い

- 限りない理想への挑戦――対話と現場主義で川崎を、日本を変えていく!

- 公共施設のあり方を市民との「対話」で考える~牧之原市の公共施設マネジメント

- 機会と場を届け、チームで挑む若者の政治参加

- 課題解決へ第6期始まる―川崎市幸区区民会議