日本財団SIF2017―倉田哲郎 箕面市長らが貧困と子どもの学力をデータで検証 (2017/11/28 日本財団)

大阪府箕面市の2.5万人データで判明

日本財団ソーシャルイノベーションフォーラム分科会

大阪府箕面市に住む0歳から18歳までの子ども約2万5千人のデータを分析した結果、貧困状態にある子どもの学力は10歳(小学4年生)を境に急激に低下することが分かった。東京国際フォーラムで開催中の「日本財団ソーシャルイノベーションフォーラム2017」の「幼少期で人生が決まる?!」と題する分科会で11月19日、日本財団から発表された。子どもを取り巻く環境がその後の人生にどのような影響を及ぼすかを科学的に検証したのは我が国で初めてで、専門家の間で注目を集めている。

調査結果について討議する(左から)小林、酒井、遠藤、倉田の各氏

この分科会には、倉田哲郎・箕面市長、遠藤利彦・東大大学院教育学研究科教授、酒井初恵・北九州市立小倉北ふれあい保育所主任保育士、小林庸平・三菱UFJリサーチ&コンサルティング主任研究員が出席、この調査結果を基に討議した。

今回の調査は、箕面市が子どもの貧困を支援するために構築した「子ども成長見守りシステム」により、箕面市に住む0歳から18歳までの全ての子どもを対象に、2014年上半期から2016年下半期まで3年間にわたって集められたデータを日本財団が分析した。なお、このシステムで把握が可能な項目は、生活保護や就学援助の有無、全教科の平均偏差値、意欲や自制心・社会性などの非認知能力、健康状態や体力総合偏差値、家族や学校との信頼関係などとなっている。

調査結果によると、生活保護世帯の子どもと、経済的に困窮していない世帯の子どもの国語の平均偏差値を比べると、7~9歳の子どもは大きな差はないものの、10歳になると偏差値で5.5ポイントの差が出ている。その後も14歳まで偏差値5ポイント前後の差が続いている。

また、就学援助世帯と経済的に困窮していない世帯の学力偏差値の分布をみると、年齢が上がるにつれ、貧困世帯の平均的な学力は低下し、困窮していない世帯の学力は上昇することが分かった。

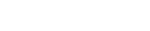

さらに、低学力のまま年齢が上がると、学力を高めることが難しくなることも分かった。具体的には、低学年時は前年の偏差値が45以下であっても、翌年には3~4割が偏差値45超まで上昇する。だが、年齢が上昇するにつれ、逆転の可能性は低下していき、低学力が固定化してしまうことが明らかになった。

一方、基本的な非認知能力は、経済状況によって低学年時から差が大きいことが分かった。たとえば生活保護世帯の場合、小学校低学年の時点から家族への相談の可否、がんばっていることの有無、朝食を取る習慣などの基礎的な項目が、生活保護を受けていない世帯より低水準にある。

その半面、生活保護世帯や就学援助世帯のうち、学力の高い子どもと低い子どもを比較すると、学力の高い子どもほど、生活習慣や学習習慣、思いを伝える力などが高水準にある。なかでも、生活習慣は低学年時から両グループの差が大きいことが明らかになった。

以上の結果から

(1)貧困を背景とする学力格差については、格差が拡大する前の小学校低学年時から、早期に支援を行うことが必要

(2)生活習慣や非認知能力については、貧困世帯と非困窮世帯を比べると、小学校初期から大きな差が存在しているので、学習の土台となる非認知能力の育成が重要

と結論付けている。

パネリスト4人による討論では、まず倉田箕面市長が今回の行政データを活用することにした背景について説明した。市長によると、子どもの学力に貧困の連鎖が起きていることがわかり、このままでは大人になるまで貧困を引きずってしまうと、市役所内で散在しているデータを一覧できる形にした。その際、市の個人情報保護条例で目的外使用が禁止されているため、条例を改正し、心身の保護、生活の維持の目的に限定して目的外使用と外部利用提供を認めるようにしたという。この調査結果について倉田市長は「予想していた数字がきれいに出て驚いている。ここまで学力の差が開いたのは、これまできちんとやってこなかったツケが出たと思っている」と述べた。

行政データについて説明する倉田市長

続いて、発達心理学が専門の遠藤教授は「これまで欧米のデータで色々明らかになっているが、期待通りのデータが出てきた。まさに画期的だ。しかも、あらゆるデータが検索しやすいようになっている」と高く評価した。また、酒井さんは保育士の立場から「貧困家庭に生まれても、いつでも逆転のチャンスがあることも忘れて欲しくない。自分が頑張れば周りが何とかしてくれるという根っこを育てていくことが非認知能力の向上につながる」と語った。

最後に倉田市長は「これまで手探りでやってきたが、日本財団が取り上げてくれ、分科会で先生方に討論していただき、自信が出てきた。これからデータを活用して現場で子どもたちに当たっていけば、今より良くなっていくと思う」と、意欲を燃やしていた。

日本財団は、子どもの貧困対策として「家でも学校でもない第三の居場所」づくりを進めており、箕面市もこの趣旨に賛成し、居場所設置事業を推進している。

●日本財団ソーシャルイノベーションフォーラム2017 ウェブサイト

- 関連記事

- 日本財団SIF2017「鳥取:人口最小県からの挑戦」分科会に平井伸治知事らが登壇

- 「ソーシャルイノベーションフォーラム2017」開幕、小泉進次郎氏らが登壇

- 人材育成は漢方治療―鳥取・研志塾で“地域観”を身につけよう

- 経産省次官・若手プロジェクト~「不安な個人、立ちすくむ国家」が問いかけたもの

- ソーシャルイノベーション関連記事一覧