「防災ガール」らが普及・啓発―津波防災の新しい合図「オレンジフラッグ」 (2017/11/2 日本財団)

海から上がれ、安全な場所に逃げろ

普及・啓発サミット開催

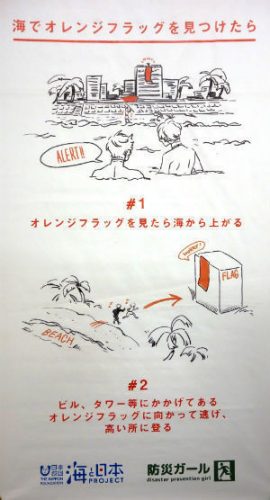

海辺でオレンジ色のフラッグを見つけたら「津波が来るぞ」「海から上がれ」のサイン。

津波が来た時に、警報の役割を担うと同時に、安全な避難先を目で確認してもらう「オレンジフラッグ」プロジェクトを進めている一般社団法人「防災ガール」(東京都文京区)と日本財団は10月20日、関係する団体・組織の責任者ら約70人を集めた津波防災普及・啓発サミットを東京・渋谷で開いた。南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定されている全国139市町村の津波防災ソフト面対策についての独自評価上位ランキングを発表したほか、プロジェクトの活動実績や先行事例を紹介。人材や資金調達の課題、今後どのように運動を進展させていくか、などについて話し合った。

参加者全員で記念撮影

「海辺でオレンジフラッグを見つけたら」(会場に立て掛けられた掲示を撮影)

防災ガールは2015年3月に法人格を取得し「オレンジは津波防災の色」をテーマに16年6月「#beORANGE(ハッシュビーオレンジ)」プロジェクトを日本財団と始めた。今回の会議は大切な海を未来へ引き継ぐために日本財団が推進している「海と日本PROJECT」の一環で、11月5日の「津波防災の日」を前に、共に学び、共に考える場として「#beORANGEサミット2017」と銘打ち開催した。

海に映えるオレンジ色を使った旗を、行政が指定した津波避難ビルやタワーに掲げ、緊急時に避難する先を分かりやすく示す。これにより海に出ている人や観光客に逃げる先を目で確認してもらい、直ちに海から上がり、旗を掲げたビルやタワーに逃げ込み、高く安全な所に上る。ハッシュビーオレンジプロジェクトは、海に出ていると警報が聞こえないという問題解決や安全な場所の可視化をより促進するため、啓発と設置を進めている。

会議の冒頭、防災ガールの田中美咲・代表理事は「外国人旅行客の方でも、音が聞こえない方でも、分かる情報にすることで津波防災対策を広めようと立ち上った。私たちが数えただけでも、全国70市町村に400本以上のオレンジフラッグが設置されている。浜辺から沖に向かって手旗を振ることでも、津波が来るから早く上がれという合図になる」と述べ「このプロジェクは日本や世界の防災のレベルをぐんと上げる一手になると信じている。一歩前に進んでいくために、ぜひ協力を」と呼び掛けた。

「津波防災ソフト面対策」上位ランキングを発表する小野田峻・弁護士

発生が心配される南海トラフ地震をめぐっては、千葉県から鹿児島県までの139自治体が津波避難対策特別強化地域に指定されている。プロジェクトでは当該市町村を対象にした津波防災ソフト面対策自治体ランキングを作成。これに携わった防災ガール監事の小野田峻・弁護士によると、1位には神奈川県葉山町、2位は千葉県安房郡鋸南町、3位は宮崎県日向市を選んだ。

小野田弁護士は「対策ができていないところを糾弾するのではなく、優れた取り組みをしている自治体を褒めたたえ、それをみんなに広く知ってもらう目的で、ランキング化を考えた。あくまで採点対象は、地域防災計画範囲内の限定的で簡易なもので、学術的な目的は伴っていない。自治体が実際にどういう防災の取り組みをしているかは別で、現場レベルでは官民連携の下、優れた取り組みをしている自治体はたくさんある。そこが点数に反映されているわけではないので留意してほしい」と念を押した。その上で「東日本大震災で学んだ経験を、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の皆さんに共有してもらい、情報を伝え合い、互いに学び、真似し合って、防災対策を進めていこう」と訴えた。

「オレンジフラッグ先進事例」紹介で登壇した鎌倉市の長﨑聡之・防災安全部次長

課題解決について話し合う様子

これに先立ち宮崎大学2年の竹田卓生さんが、自分たちのハッシュビーオレンジ活動を報告。今年オレンジフラッグ250本の設置を決めた鎌倉市の長﨑聡之・防災安全部次長が取り組みの現状を紹介した。PRや人材、資金調達などの課題をどう克服していくかを主題にした討論や、オレンジフラッグの活動を広めるにはどうしたらいいか、といった話し合いも行われた。

●海と日本PROJECT ウェブサイト

●防災ガール ウェブサイト

●#beORANGE(ハッシュビーオレンジ) ウェブサイト

- 関連記事

- 女川町への巡検(前編)―防災の視点から海洋教育を考える

- 災害時要配慮者の命と暮らしを守る(上)現場経験から学ぶ―別府市

- 災害の経験や知見を次につなげよう-福岡市「BOUSAI×TECH」

- 「災害関連死」を防ごう―初参加の小中学生が大活躍!

- ソーシャルイノベーション関連記事一覧