ネット上に溢れる若者の「死にたい」のSOSを受け止める (2018/3/6 政治山 市ノ澤充)

若者の死因トップは“自殺”

――若者の自殺の現状とインターネットとの関係について、お聞かせください。

NPO法人OVA 伊藤次郎 代表理事

自殺者数は5年前に年間3万人を切って2万1000人と減少傾向にありますが、若者(39歳以下)の自殺者数はあまり減っておらず、死因の一位となっています。先進国の中で若者の死因トップが自殺となっているのは日本だけで、その多さは際立っています。

日本財団の調査では自殺未遂を経験した人は53万人に上ると発表されました(同財団は特に若者を対象とした自殺対策に取り組んでいて、私たちOVAも支援を受けています)。このような大規模調査は統計では表せない数値を推計したという意味でも、とても貴重なものです。

【関連記事】4人に1人が「自殺したい」―世界自殺予防デー、現実と向き合おう

実際に大手検索サイトには月に24万回も「死にたい」というワードが検索され、SNSでも1日数千回の「死にたい」が投稿されています。

この「死にたい」にはカタルシス(精神浄化作用)とでもいうべき、抑圧された心理的苦痛を吐き出すことで気持ちを楽にする面と、クライシスコール、つまり死にたいほど追いつめられていることを周囲に伝え、助けを求めるSOSの意味合いがあると考えられます。

現実世界では助けを求められない、他者には打ち明けられないSOSに対して、悪意の手が伸びるような事件が起きていますが、これらの検索や投稿は、死ぬためではなく生きるためにやっているのだということを忘れてはなりません。

画一的な規制や一方的な制限は逆効果

――SOSに悪意の手が伸びないように、通信事業者や検索サイト、SNSの運営会社はどのような対応をすべきなのでしょうか。

自殺に関連するワードで検索すると、ホットラインサービスなどの相談窓口が検索結果に出てくる取り組みは進んでいます。一方、書き込みの規制には注意が必要で、自殺教唆・自殺幇助等の犯罪行為と「死にたい」のSOSを同列に扱って規制したりするのは避けるべきです。「死にたい」とも言えない社会は息苦しいですよね。

インターネット上では「死にたい」が可視化されてきていて、それを悪用する人がいるのも確かですが、支援する側も対象にあったコミュニケーションを身につけ、悪意の手よりも先に支えの手を伸ばす方法を身につけていくべきだと思います。

――親や保護者など、周囲の大人は子どもたちのインターネット利用とどのように向き合うべきでしょうか

まずはじめに規制論が叫ばれるのですが、これはやるべきではないと思います。問題なのは、子どもたちが知っていて、大人たちが知らないことが多い点です。人は分からなくて怖そうなことは回避しようとしますから、規制に考えが向くのは自然ともいえます。ただそれは問題の本質的な解決ではありませんし、現実的に規制しきれません。

今すべきことは子どもたちとの対話です。たしかに、子どもたちはSNSでできることは知っていても、危険を察知したり回避したりするリスクマネジメントの能力は高くありません。それを大人が指摘してあげる必要があります。ネットの分からないことは子どもにきけばいい。まずは私たち大人が、子どもたちが使っているツールについてリテラシーを向上し、子どもたちと対話すべきです。

ウェルテル効果と自殺報道のあり方

――少し話が変わりますが、自殺や自殺にまつわる事件の報道のあり方については、どのようにお考えですか。

報道と自殺にはとても深い関係があります。有名人の自殺報道後に自殺が増加するような現象をウェルテル効果といって、センセーショナルな報道は特に若者が影響を受けやすいとされています。

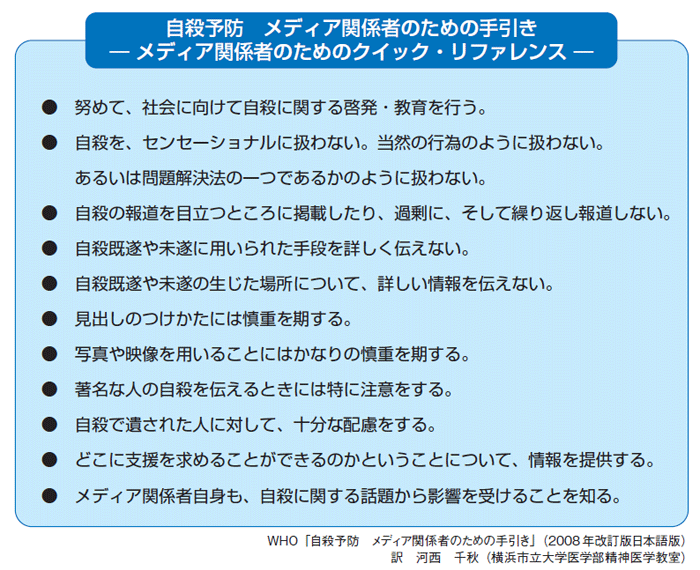

これはゲーテの『若きウェルテルの悩み』に由来しているのですが、世界保健機構(WHO)も「WHO 自殺予防 メディア関係者のための手引き」というガイドラインを出しています。

これはマスメディアだけの問題ではなく、最近はインターネット上のニュースでも拡散していきます。扇情的な自殺報道を良かれと思ってシェアした投稿が思わぬ結果を招いたり、無自覚の善意が人を追いつめる事にもなりかねません。SNS時代を生きる私たちは個人がメディア化していると言えるでしょう。報道機関に限らず、情報発信には責任が伴うことを忘れてはいけないと思います。

コミュニケーション・ニーズに合った相談窓口を

――自殺予防のための相談窓口は重要だと思いますが、今の子どもたちはあまり電話を使いません。相談窓口はどのようにあるべきなのでしょうか。

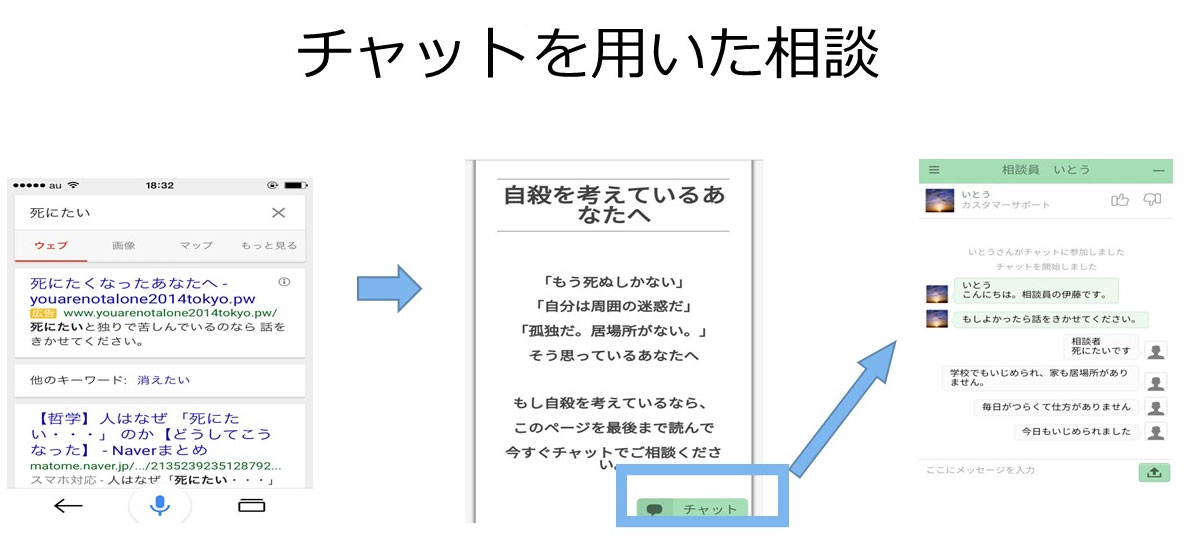

自殺対策において、誰かに相談する、相談できるという環境はとても大切です。支援対象者のコミュニケーション・ニーズに合った相談窓口が必要で、対面、電話相談などの音声による相談、そしてメール、チャット、SNSなどを使ったテキストによる相談へと形を変えています。

対人支援は対面が基本ですから支援職の中にはテキストによる相談について、懸念を示す人も今まで多くいたように感じています。しかし、コミュニケーションツールの変化とともに、支援する側の意識や対話の方法も変わっていかなければなりません。そうしなければ、死にたいと追い込まれている若者に出会うことすらできないからです。

テキストでは時間的同期性がなく、相手の表情や声のトーン、ちょっとした間合いなど重要な非言語情報が抜け落ちているため、アセスメント(見立て)上の限界は確かにあります。

しかし、交通機関が筆談などを用意すると同じで、特定の方法でしかコミュニケーションを取れない、相談できない人がいる以上は、できる限り対応しなければなりません。相談機関にわざわざ足を運べない若者も多くいる。テキストの支援はコストは高くなりますが、実施しなければ支援が届かない「声なき声」が確かにあるのです。

とはいえ、ネットで相談を受けられる人材がいません。そのため、ネットで相談を受けられる人材を育成する必要があります。その際、今までのような「ボランティア」では、継続性や受け皿の観点から限界があります。やはり専門職として給与が支払われるような体制を作っていく必要があります。そうでなければ、いつまでたっても「死にたい」という声を受け止めるだけの体制がつくれません。

また、相談窓口には本来、継続的な支援が必要で、その介入が正しいのか、自殺予防的効果について、検証が必要です。

例えば、私たちの実践の検証では、相談者の名前を聞くことができた場合、聞けなかった場合よりうまくいくことが多いことが分かっています。そういった日々の実践に量的・質的な検証を加えることで、結果的に日々の実践の質を上げることができます。

テキストによるネット相談の実践と研究によるノウハウは、国内外で不足しています。国や団体を超えて、こうした知見を共有していくことが大事です。また、ネット相談だけで完結するのではなく、リアルとの融合、具体的にはネットで相談の敷居を下げ、現実の福祉や医療などの資源につなぐ視点は必要だと思います。

データを活用して待つ支援からアウトリーチへ

――今後の自殺対策とOVAの取り組みについてお聞かせください。

これからの自殺対策には、ICTを活用したアウトリーチが必要だと考えています。死にたいほど辛くとも、助けを求めることができない「声なき声」をいち早く発見し、最適な方法でコミュニケーションを重ね、課題を解決していく、そんな取り組みが必要とされています。

既に人工知能による自殺ハイリスク者の特定や、私たちのようなアドテクノロジーをつかったハイリスク者の特定などが現実的に行われています。もちろん特にデータ活用によるアウトリーチには、プライバシーへの配慮や過度なおせっかい(パターナリズム)にならないよう気を付ける必要もあります。

現在OVAでは、新宿区などの関東圏でインターネット・ゲートキーパー活動を実施していますが、他の自治体でもICTを活用した取り組みを進めて行くべきだと思います。具体的には若者向けのネットでの相談窓口などの受け皿を用意したり、その相談窓口などを本当に困っている人に見つけてもらえるように、検索連動広告などの広告を利用することなどがあるでしょう。

一昨年の自殺対策基本法の改正により、各自治体は自殺対策計画を策定することが定められています。計画の策定や実施状況の確認は、議会でも活発に行われていくべきと考えています。

<参照リンク>

特定非営利活動法人OVA(オーヴァ)

日本財団いのち支える自殺対策プロジェクト

- 関連記事

- 自殺対策は“生きることの包括的な支援”―江戸川区でモデル構築へ

- 「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために

- 「決意持って自殺者一人でも減らす」―阿部守一長野県知事

- 4人に1人が「自殺したい」―世界自殺予防デー、現実と向き合おう

- ソーシャルイノベーション関連記事一覧